Pesquisadores da Feagri especializados em pós-colheita apontam o rastro para aproximar agricultor do consumidor

O

quitandeiro e a

fruta que comemos

LUIZ

SUGIMOTO

Se

você ignorar a pecha de mesquinho e devolver ao quitandeiro aquela

maçã deteriorada por dentro, apesar de perfeita por fora,

talvez ajude a melhorar as condições de vida dos trabalhadores

que cuidam da macieira e colhem a fruta na outra ponta da cadeia alimentar.

Pois, muito provavelmente, o quitandeiro pedirá satisfações

ao fornecedor. O consumidor europeu vai muito mais longe em suas exigências:

além da garantia de qualidade, ele quer saber se o produtor respeita

o meio ambiente controlando o uso de agrotóxicos, se não

explora mão-de-obra infantil, se os empregados têm moradia

adequada, serviço médico, equipamentos de proteção.

O produtor que respeitar o tripé qualidade do produto, qualidade

ambiental e qualidade social terá a preferência deste consumidor.

Se

você ignorar a pecha de mesquinho e devolver ao quitandeiro aquela

maçã deteriorada por dentro, apesar de perfeita por fora,

talvez ajude a melhorar as condições de vida dos trabalhadores

que cuidam da macieira e colhem a fruta na outra ponta da cadeia alimentar.

Pois, muito provavelmente, o quitandeiro pedirá satisfações

ao fornecedor. O consumidor europeu vai muito mais longe em suas exigências:

além da garantia de qualidade, ele quer saber se o produtor respeita

o meio ambiente controlando o uso de agrotóxicos, se não

explora mão-de-obra infantil, se os empregados têm moradia

adequada, serviço médico, equipamentos de proteção.

O produtor que respeitar o tripé qualidade do produto, qualidade

ambiental e qualidade social terá a preferência deste consumidor.

Os professores Antonio Carlos de Oliveira

Ferraz e Sylvio Luís Honório, da Faculdade de Engenharia

Agrícola (Feagri) da Unicamp, são especializados em tecnologia

pós-colheita de produtos hortícolas. Eles atuam junto

a produtores de Valinhos que respondem por 80% dos figos roxos de mesa

colhidos no Brasil. Antes, os pesquisadores detalham o projeto do qual

Valinhos faz parte, a Produção Integrada de Frutas (PIF),

que no Estado de São Paulo contempla as culturas de figo, banana,

lima ácida, caqui, manga, maracujá, goiaba e uva fina

de mesa. A PIF paulista se insere no Profruta – programa do governo

federal para o desenvolvimento da fruticultura – e tem a coordenação

geral da Cati (Coordenadoria de Assistência Técnica Integrada).

Produtores capacitados rendem bons frutos

“Queremos

capacitar os produtores para que melhorem a qualidade do produto final,

que será rastreado em todas as etapas de produção:

desde a seleção da muda, plantio, poda, aplicação

de defensivos, cuidados com a terra e o meio ambiente, colheita, tratamento

pós-colheita, seleção, embalagem, transporte, armazenamento,

até a prateleira”, explica Antonio Ferraz. Os procedimentos

adequados serão premiados com um selo de qualidade na embalagem.

O consumidor, por sua vez, ficará sabendo de qual pomar uma fruta

vem.

“Queremos

capacitar os produtores para que melhorem a qualidade do produto final,

que será rastreado em todas as etapas de produção:

desde a seleção da muda, plantio, poda, aplicação

de defensivos, cuidados com a terra e o meio ambiente, colheita, tratamento

pós-colheita, seleção, embalagem, transporte, armazenamento,

até a prateleira”, explica Antonio Ferraz. Os procedimentos

adequados serão premiados com um selo de qualidade na embalagem.

O consumidor, por sua vez, ficará sabendo de qual pomar uma fruta

vem.

Se a exigência nacional ainda é

baixa, grandes supermercados já começam a firmar contratos

diretos com os produtores e cooperativas, assumindo a distribuição

para suas redes. “Diferentemente do feirante que se abastece

na Ceasa, esses supermercados mantêm plataformas de trabalho com

diversos produtos, contratando produção própria,

o que permite identificar a origem. Eles não mais se arriscam

a oferecer alimentos de baixa qualidade aos clientes”, observa

Sylvio Honório. Segundo o professor, a maior deficiência

na cadeia de alimentos in natura é a enorme distância entre

consumidor e produtor. “Não existe maior grau de exigência

também porque o consumidor não recebe informações

sobre as frutas em exposição. Esse programa pretende dar

uma identidade ao produto que entra no mercado: de onde veio, como foi

cultivado, quando foi colhido, quem é o produtor”, insiste.

Ex-lavrador

– O conceito de lavrador vai ficar no passado. Este lavrador precisará

assimilar tecnologias e procedimentos administrativos, assumindo a condição

de empresário agrícola e zelando por sua marca. Pequenos

produtores, que em tese teriam mais dificuldade para criar uma marca,

podem recorrer ao associativismo. Assim fizeram os gaúchos com

a maçã, cultura que requer alto padrão tecnológico,

capital de giro e poder de negociação. “Eles entraram

com grande competitividade no mercado internacional, por meio dos cultivares

fuji e gala. Já se criou a Associação Brasileira

de Produtores de Maçã (ABPM), que consegue negociar inclusive

com o governo, uma regalia de setores mais organizados como a Anfavea

[a associação dos fabricantes de veículos]”,

exemplifica Sylvio Honório.

Ex-lavrador

– O conceito de lavrador vai ficar no passado. Este lavrador precisará

assimilar tecnologias e procedimentos administrativos, assumindo a condição

de empresário agrícola e zelando por sua marca. Pequenos

produtores, que em tese teriam mais dificuldade para criar uma marca,

podem recorrer ao associativismo. Assim fizeram os gaúchos com

a maçã, cultura que requer alto padrão tecnológico,

capital de giro e poder de negociação. “Eles entraram

com grande competitividade no mercado internacional, por meio dos cultivares

fuji e gala. Já se criou a Associação Brasileira

de Produtores de Maçã (ABPM), que consegue negociar inclusive

com o governo, uma regalia de setores mais organizados como a Anfavea

[a associação dos fabricantes de veículos]”,

exemplifica Sylvio Honório.

Em Valinhos já existem duas associações,

uma dos grandes e outra dos pequenos produtores de figo. Os grandes,

que se organizaram para a exportação, acabam dependendo

dos pequenos para compor o lote. “Neste caso, o pequeno produtor

de figo também vira um exportador em potencial. Torna-se mais

eficaz e barato construir uma instalação comum que centralize

as operações, onde se possa fiscalizar a qualidade e a

homogeneidade do lote. As frutas precisam ter o mesmo tamanho, aparência,

grau de maturidade, o que gera parâmetros interessantes em relação

a quando e como plantar, quando e como colher, como embalar e transportar”,

afirma Antonio Ferraz.

O

conceito – “Agricultor, lembre-se que quem vai consumir

os produtos é uma família como a sua”, é

a mensagem que acompanha uma foto de embalagens de agrotóxicos,

em propaganda que o governo goiano fez circular na revista Veja. “É

este o conceito que deve se estender ao longo da cadeia: de que não

se trabalha com figo simplesmente, mas com um alimento”, ilustra

Honório. Ele considera que, nesse sentido, o Brasil vive um momento

de revolução no campo, com um grau de conscientização

elevado. “Os agricultores têm sentido os efeitos dos agrotóxicos

na pele, literalmente, mas ainda há muita falta de informação

e treinamento”, adverte.

O

conceito – “Agricultor, lembre-se que quem vai consumir

os produtos é uma família como a sua”, é

a mensagem que acompanha uma foto de embalagens de agrotóxicos,

em propaganda que o governo goiano fez circular na revista Veja. “É

este o conceito que deve se estender ao longo da cadeia: de que não

se trabalha com figo simplesmente, mas com um alimento”, ilustra

Honório. Ele considera que, nesse sentido, o Brasil vive um momento

de revolução no campo, com um grau de conscientização

elevado. “Os agricultores têm sentido os efeitos dos agrotóxicos

na pele, literalmente, mas ainda há muita falta de informação

e treinamento”, adverte.

Antonio Ferraz observa que em alguns setores

percebe-se despreocupação total com a segurança

alimentar, em outros com os insumos e o meio ambiente. “Defensivos

muitas vezes são usados indiscriminadamente. Um colega do IAC

(Instituto Agronômico de Campinas) realizou um levantamento na

cultura de tomate, mostrando ser possível reduzir em até

60% a quantidade de espermicidas. Como? Basta que o agricultor aprenda

e respeite as técnicas preconizadas”, simplifica o professor.

Caderneta

– Os dois pesquisadores da Feagri participam de um comitê

gestor em Valinhos, que está em vias de concluir as bases legais

para a produção de figo. Ao lado de agricultores e outros

técnicos, definem normas para treinamento no uso de agrotóxicos,

higiene nos galpões de beneficiamento, escolha de sementes ou

mudas para plantio, cuidados com os recursos naturais etc. “Elaboramos

uma grade de agroquímicos determinando, por exemplo, o período

de carência que precisa ser cumprido entre a aplicação

de um defensivo até a colheita e comercialização”,

conta Antonio Ferraz. Uma exigência da legislação

é a caderneta de campo, onde o indivíduo registra os procedimentos

em cada etapa da produção, que será autenticada

por um técnico responsável. Prevêem-se, ainda, auditorias

em estabelecimentos cujos produtos obtiverem o selo de qualidade.

Caderneta

– Os dois pesquisadores da Feagri participam de um comitê

gestor em Valinhos, que está em vias de concluir as bases legais

para a produção de figo. Ao lado de agricultores e outros

técnicos, definem normas para treinamento no uso de agrotóxicos,

higiene nos galpões de beneficiamento, escolha de sementes ou

mudas para plantio, cuidados com os recursos naturais etc. “Elaboramos

uma grade de agroquímicos determinando, por exemplo, o período

de carência que precisa ser cumprido entre a aplicação

de um defensivo até a colheita e comercialização”,

conta Antonio Ferraz. Uma exigência da legislação

é a caderneta de campo, onde o indivíduo registra os procedimentos

em cada etapa da produção, que será autenticada

por um técnico responsável. Prevêem-se, ainda, auditorias

em estabelecimentos cujos produtos obtiverem o selo de qualidade.

| Após

a colheita, tudo

envolve engenharia O figo ocupa uma área cultivada

de 560 hectares em 230 propriedades no “Se a figueira for bem conduzida,

garante-se um figo bom. Colhida a fruta O professor informa que pós-graduandos

da Feagri já testaram uma tecnologia mais barata, a do

resfriamento, que permite colher o figo num ponto mais adequado,

com melhor aparência, textura e sabor. “Não

se trata de congelamento, mas de se retirar o excesso de calor

da fruta exposta ao sol, mantendo-a fria. O calor acelera a

fisiologia. Retirando o calor, o processo ocorre bem mais lentamente,

chegando ao exterior em boas condições de consumo”,

explica. Em Valinhos, os dois pesquisadores descem a detalhes

como o látex que escorre do talo do figo quando colhido,

que mancha o fruto e forma um depósito propício

à contaminação na cesta de bambu usada

na colheita; por isso, em parceria com a Embrapa-São

Carlos, desenvolvem um contentor mais higiênico e ergonômico,

em que o fruto deverá ser depositado com o talo virado

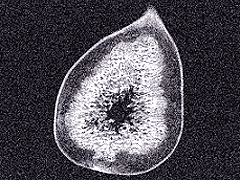

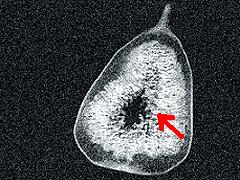

para baixo. Eles também estudam a perda da água, que compõe cerca de 70% do figo, no trajeto até o consumidor. Descobriram, ainda, que uma vibração de 4 hertz durante o transporte por caminhão produz o efeito de comprimir a embalagem, marcando o figo; e que a de 13 hertz faz a fruta girar na embalagem, provocando abrasões na casca – uma nova embalagem é alvo de outra pesquisa. Uma imagem nesta página, ainda inédita, mostra o interior de um figo com o recurso da tomografia de ressonância magnética. “Esta técnica permite verificar o comportamento da fruta em certas condições de manuseio e transporte, o que só seria possível cortando-se o fruto”, explica Antonio Ferraz. Como nunca veremos tal equipamento na quitanda, a alternativa do freguês é devolver o produto estragado. |

Estado de São Paulo, com uma produção anual

de 8.500 toneladas do chamado “figo roxo de Valinhos”

para mesa, mais 450 toneladas do figo verde para a indústria.

Nos dois últimos anos, entre 30% e 40% da produção

foram exportados para a Europa, aproveitando o período

de entressafra do figo da Turquia, maior fornecedor daquele

continente, mas que fica incapacitado de atender à demanda

nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro. Uma meta, agora,

é ampliar esse mercado fazendo com que os europeus, no

restante do ano, se lembrem da qualidade da fruta brasileira.

Estado de São Paulo, com uma produção anual

de 8.500 toneladas do chamado “figo roxo de Valinhos”

para mesa, mais 450 toneladas do figo verde para a indústria.

Nos dois últimos anos, entre 30% e 40% da produção

foram exportados para a Europa, aproveitando o período

de entressafra do figo da Turquia, maior fornecedor daquele

continente, mas que fica incapacitado de atender à demanda

nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro. Uma meta, agora,

é ampliar esse mercado fazendo com que os europeus, no

restante do ano, se lembrem da qualidade da fruta brasileira. do pé, tudo o mais envolve engenharia”, resume

o professor Sylvio Honório, referindo-se à importância

do trabalho pós-colheita e do conhecimento dos técnicos

sobre transferência de calor e de massa e das propriedades

mecânicas, químicas e físicas do produto,

entre outros parâmetros. A propósito, o figo que

é embarcado ainda um pouco verde, a fim de que chegue

ao país comprador no tempo para consumo, poderia ter

maior qualidade. “O sabor fica muito distante da fruta

que se come aqui, amadurecida no pé”, afirma Honório.

do pé, tudo o mais envolve engenharia”, resume

o professor Sylvio Honório, referindo-se à importância

do trabalho pós-colheita e do conhecimento dos técnicos

sobre transferência de calor e de massa e das propriedades

mecânicas, químicas e físicas do produto,

entre outros parâmetros. A propósito, o figo que

é embarcado ainda um pouco verde, a fim de que chegue

ao país comprador no tempo para consumo, poderia ter

maior qualidade. “O sabor fica muito distante da fruta

que se come aqui, amadurecida no pé”, afirma Honório.